šžæc╩ą╬─╬’╣┼█EĮķĮB

ÅV¢|╩Ī ĘŌķ_(k©Īi)┐h Č╦ų▌ģ^(q©▒) Ą┬æc┐h Ė▀ę¬ģ^(q©▒) ÅVīÄ┐h æč╝»┐h ╦─Ģ■(hu©¼)╩ą Č”║■ģ^(q©▒) šžæc╩ą╬─╬’╣┼█E šžæc╩ą╝t╔½┬├ė╬ šžæc╩ą├¹╚╦╣╩Šė šžæc╩ą╩«┤¾ņ¶╠├ šžæc╩ą╩«┤¾╣┼┤Õ 4AŠ░ģ^(q©▒) šžæc╩ą╩«┤¾Š░³c(di©Żn) šžæc╩ą╩«┤¾├Ō┘M(f©©i)Š░³c(di©Żn) ╚½▓┐ šžæc╩ą╠ž«a(ch©Żn) šžæc╩ą├└╩│ šžæc╩ąĄž├¹ŠW(w©Żng) šžæc╩ą├¹╚╦ [ęŲäė(d©░ng)░µ]

61Īó┬─╦Ī─¬╣½ņ¶

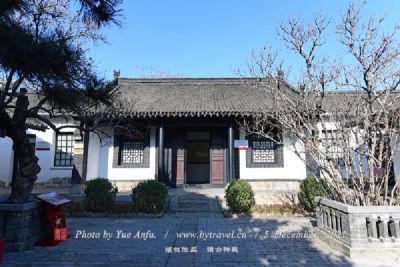

ĪĪĪĪ┬─╦Ī─¬╣½ņ¶╬╗ė┌Éé│Ūµé(zh©©n)┴_║ķ┤ÕŻ¼ŪÕŪ¼┬Ī╩«╚²─ĻŻ©1748─ĻŻ®Į©ĪŻ2012─ĻĄ┬æc┐h╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ┤uĪó─ŠĪó╩»ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼┐é├µķ¤10.5├ūŻ¼┐é▀M(j©¼n)╔Ņ31.5├ūŻ¼š╝Ąž├µĘe328.65ŲĮĘĮ├ūĪŻņ¶╚²▀M(j©¼n)╚²ķ_(k©Īi)ķgŻ¼Ņ^ķT├µķ¤Īó▀M(j©¼n)╔ŅĖ„╚²ķgŻ¼²ł┤¼╝╣Ż¼Ū░└╚╦─▓Į╝▄Ż¼╩»ķ▄ų∙Ż¼╩»ų∙ĄA(ch©│)Ęųīė╩°č³Ż¼╩»ķTŅ~Ļ¢(y©óng)┐╠Ī░┬─╦Ī─¬╣½ņ¶Ī▒Ż¼ĻÄ┐╠Ī░Ū¼┬Ī╩«╚²─ĻÜq┤╬╬ņ│Įų┘Č¼╝¬Ą®Ī▒Ż¼Ņ~╩ūė├ÖEłAą╬ėĪš┬ĻÄ┐╠Ī░▒Šų¦░┘╩└Ī▒Ż¼Ņ~╬▓ėąĘĮą╬ėĪš┬ā╔├ČŻ¼ĘųäeĻÄ┐╠Ī░įŖ(sh©®)ČYĪ▒ĪóĪ░é„╝ęĪ▒ĪŻ┴║╝▄┴ó╣Žą╬ąĪ═»ų∙ĪŻųą╠├ęčܦŁh(hu©ón)ĪŻ║¾╠├├µķ¤╚²ķgŻ¼╔ŅČ■ķg╩«Ų▀╝▄Ż¼▓®╣┼╝╣Ż¼╚╦ūų’L(f©źng)╗╔Įē”Ż¼╩»ķ▄ų∙Ż¼╩»ų∙ĄA(ch©│)Ęųīė╩°č³Ż¼╔Įē”▒┌«ŗ└LÜv╩Ę╚╦╬’╣╩╩┬Ż¼└L╣żŠ½╝Ü(x©¼)Ż¼╝╣’Ś╗ę╦▄┘ń╝yĪó╦╔śõ(sh©┤)Īóäė(d©░ng)╬’Ż¼╔·äė(d©░ng)é„╔±ĪŻįōņ¶Į©ų■ęÄ(gu©®)─Ż┤¾Ż¼▓╝Šų═Ļš¹Ż¼ėąÄX─ŽĮ©ų■╦ćąg(sh©┤)╠ž╔½Ż¼ī”(du©¼)蹊┐ŪÕ┤·Ū¼┬ĪĢr(sh©¬)Ų┌Ą─Į©ų■╣ż╦ćėąųžę¬ār(ji©ż)ųĄĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

62ĪóśsŅŻ╝o(j©¼)─Ņ▒«

ĪĪĪĪ1963─ĻšžæcśsŅŻ╝o(j©¼)─Ņ▒«╬╗ė┌šžæc╩ąČ”║■╔Į╔Å╗©ĘÕĄ─╔Į┬┤ĄŪ╔ĮŪ·ÅĮ┼įŻ¼Ū░┼R╠ņŽ¬ĪŻ1963─ĻĮ©ĪŻ▒«ū°Ž“¢|Ų½▒▒37Č╚Ż¼š²ī”(du©¼)śsŅŻ┤¾Ä¤╣╩Ól(xi©Īng)╚š▒Š├└ØŌĪŻ▒«Ė▀Ż▓├ūŻ¼īÆ1.2├ūŻ¼Č╦│Ä╩»ųŲū„ĪŻš²├µ▒«╬─┐¼Ģ°(sh©▒)Ż¼╬─×ķŻ║Ī░╚š▒Š╚ļ╠Ų┴¶īW(xu©”)╔«śsŅŻ┤¾Ä¤╝o(j©¼)─Ņ▒«Ż¼╣½į¬ę╗Ū¦Š┼░┘┴∙╩«╚²─Ļ╩«į┬Ķbšµ║═╔ą╩┼╩└ę╗Ū¦Č■░┘ų▄─Ļ╝o(j©¼)─Ņ╬»åTĢ■(hu©¼)Š┤┴óĪŻĪ▒▒│├µ×ķ┌wśŃ│§Ņ}Ą─ĪČśsŅŻ┤¾Ä¤┘ØĪĘŻ¼ąąĢ°(sh©▒)Ż║Ī░│C│CŅŻÄ¤Ż¼ū┐Ų¢|ĻæĪŻāAą─Åø╠ņŻ¼ĮBįĖķL(zh©Żng)╬▌ĪŻ╩«─Ļ╠Ų═┴Ż¼ąąłį(ji©Īn)ųŠ║VĪŻš\(ch©”ng)ĖąĘ©ū┌Ż¼ÜŌ¾@╚║╦ūĪŻīęÕ▄ŽēʬŻ¼į┘▄W“į┐▀ĪŻųąĄ└╔ß╔ĒŻ¼Õ┌ĘĮ╬»╣ŪĪŻą╬ųxŠ½┤µŻ¼╔Į┤©═┬źĪŻųŪŠµ¢|┴„Ż¼├³ĮK▓╗╚ĶĪŻ╣”╩®ā╔░ŅŻ¼ė└ĀN│»ą±ĪŻ├Ń╬ę║¾╚╦Ż¼ūĘ▒╦Ū░§ŅĪŻĪ▒×ķ┴╦▒Żūo(h©┤)▒«┐╠Ż¼1979─Ļ┼dĮ©▒«═żĪŻ═ż×ķ╠Ų╩ĮõōĮŅ╗ņ─²═┴Ę┬─ŠĮ©ų■Ż¼įņą═╣┼śŃ┤¾ĘĮŻ¼═żĒöā╔Č╦°|╬▓ī”(du©¼)æ¬(y©®ng)Ż¼ų▒╝╣’Śęį½F├µŻ¼╦─ĮŪ’wķ▄╔ņ│÷²łŅ^Ż¼╗ę═▀¶„ų∙Ż¼š²├µķ▄Ž┬ėąĪ░śsŅŻ▒«═żĪ▒žęĪŻśsŅŻŻ¼╚š▒Š├└ØŌ╚╦Ż¼─╬┴╝┼dĖŻ╦┬╔«ĪŻ╠Ųķ_(k©Īi)į¬Č■╩«ę╗─ĻŻ©733─ĻŻ®╚ļ╠ŲĪŻ╠ņīÜį¬─ĻŻ©742─ĻŻ®Č¼Ż¼┼cŲššš═¼ąąÜwć°(gu©«)Ż¼Įø(j©®ng)ōP(y©óng)ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

63Īó╩»Č┤╣┼ÅR

ĪĪĪĪ╩»Č┤╣┼ÅR╬╗ė┌šžæcŲ▀ąŪÄr¢|▒▒╩»Č┤ÄrŻ¼╩╝Į©ė┌╠Ų│§Ż¼├„╚f(w©żn)Üv╩«╚²─ĻŻ©1585─ĻŻ®ųžą▐Ż¼ŪÕ╝╬æc╚²─ĻŻ©1798─ĻŻ®ĪŻĄ└╣ŌČ■╩«Č■─ĻŻ©1842─ĻŻ®ųžą▐ĪŻ┼c╩»Č┤Är×ķę╗¾wŻ¼ÄrųąėąÅRĪóÅRį┌ÄrČ┤ųąŻ¼╣┼ÅRĮ©ė┌0.5├ūĖ▀Ą─┼_(t©ói)╗∙╔ŽŻ¼─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ąĪą═å╬ķgĄŅ╩ĮŻ¼ū°▒▒Ž“─ŽŻ¼ķL(zh©Żng)3├ūŻ¼īÆ3├ūĪŻÅRā╚(n©©i)╦─ų∙Ė▀Ė„×ķ2.1├ūŻ╗Ū░Č■ų∙×ķ░╦ĮŪą╬Ż¼╩»┘|(zh©¼)Ż╗║¾Č■ų∙×ķĘĮą╬┤uų∙Ż¼ųžķ▄Ż¼╦─├µČĘ╣░╚²╠°ĪŻŪÕ╣ŌŠwČ■╩«╬Õ─ĻŻ©1899─ĻŻ®Ż¼į┌╩»Č┤Är┐┌į÷Į©╔ĮķTŻ¼├µĘe48ŲĮĘĮ├ūŻ¼¤o(w©▓)ČĘ╣░õü?zh©żn)„Ī?983─Ļųžą▐Ż¼▓┐ĘųĖ─×ķõōĮŅ╗ņ─²═┴┴║╝▄ĪŻ┤¾ķT╔Ž╗©ŹÅÄr╩»žęŅ~ĻÄ┐╠Ī░╩»Č┤╣┼ÅRĪ▒╦─ūųĪŻķ▄ų∙ā╔Ė∙Ż¼╗©ŹÅÄr╩»┘|(zh©¼)Ż¼┐╠ėąķ║┬ō(li©ón)Ż╗╩»ų∙ĄA(ch©│)×ķ╗©╗@ą╬ĪŻÅRųą╦∙ņļ×ķ┐h╚╦ų▄╩Ž╦▄Ž±Ż¼ęčܦŻ¼1983─Ļ┴óė±╩»ĖĪĄ±Ī░Žķ’L(f©źng)Ė╩ėĻłDĪ▒ĪŻ2002─Ļ▒╗╣½▓╝×ķÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

ĪĪĪĪĖ▀ę¬÷ŚŅ^┤Õ┐╣╚šūįąl(w©©i)ĻĀ(du©¼)│╔┴ó┼fųĘ╬╗ė┌╗ŅĄ└µé(zh©©n)÷ŚŅ^┤Õ╬„├µ÷ŚŅ^īW(xu©”)ąŻā╚(n©©i)Ą─Ą┬äé╬ķ╣½ņ¶Ż©ėų├¹╩└Ą┬╠├Ż®ĪŻįōĮ©ų■Į©ė┌1938─ĻŻ¼ę╗▀M(j©¼n)╔ŅŻ¼ķL(zh©Żng)15.13├ūŻ¼īÆ13.3├ūŻ¼ū°▒▒Ž“─ŽĪŻ1944─ĻŻ¼╚š▄Ŗį┌╠½ŲĮč¾æ(zh©żn)ł÷(ch©Żng)╣Ø(ji©”)╣Ø(ji©”)╩¦öĪĪŻ×ķ═ņŠ╚Ųõ─Žč¾Ą─╣┬▄ŖŻ¼╚š▄ŖŲ¾łDĮø(j©®ng)Ė▀├„ĪóĖ▀ę¬╬„▀M(j©¼n)Ż¼┼õ║Žė╔║■─Ž─ŽŽ┬Ą─╚š▄Ŗ┤“═©╗ø╣ŠĆĪŻ×ķ┴╦ūĶō¶╚š▄Ŗ╬„▀M(j©¼n)Ż¼Ė▀├„╚╦├±┐╣╚šė╬ō¶ĻĀ(du©¼)ė┌═¼─Ļ7į┬į┌Ė▀ę¬╗ŅĄ└÷ŚŅ^┤ÕĄ┬äé╬ķ╣½ņ¶│╔┴ó┴╦┐╣╚šūįąl(w©©i)ĻĀ(du©¼)Ż¼╬ķĶb║Ō╚╬ĻĀ(du©¼)ķL(zh©Żng)Ż¼ėąĻĀ(du©¼)åT30ČÓ╚╦ĪŻ1944─Ļ7į┬27╚šŻ¼ūįąl(w©©i)ĻĀ(du©¼)į┌┤¾╠’┴ŅŻ©═┴├¹Ż®▀M(j©¼n)ąą┴╦Ą┌ę╗┤╬┐╣ō¶╚š┐▄Ą─æ(zh©żn)ČĘŻ¼┤“╦└┤“é¹╚š┐▄Ė„1╚╦ĪŻ▀@ų¦ĻĀ(du©¼)╬ķ║¾üĒ(l©ói)░l(f©Ī)š╣│╔×ķĖ▀ę¬╚╦├±╬õčb┴”┴┐Ą─ę╗éĆ(g©©)ųžę¬ĮM│╔▓┐ĘųŻ¼×ķĖ▀ꬥ─ĮŌĘ┼ū„│÷┴╦ųžę¬žĢ½I(xi©żn)ĪŻ2005─Ļ8į┬Ż¼Ą┬äé╬ķ╣½ņ¶▒╗Ė▀ę¬╩ą╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ┐hŻ©╩ąŻ®╝ē(j©¬)╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

65Īó▒■▌x└Ņ┴ę╩┐ņ¶

ĪĪĪĪ1934─ĻŻ¼└Ņ▒■▌x┴ę╩┐╣╩Ól(xi©Īng)ŲĮŹÅ┤Õ╚║▒Ŗį┌╦¹Ą─┼fŠė┼į▀ģą▐Į©┴ę╩┐ņ¶Ż¼Ģr(sh©¬)ć°(gu©«)├±š■Ė«ų„Ž»┴ų╔Ł╠žĄž╩ųĢ°(sh©▒)ÖMžęĪ░▒■▌x└Ņ┴ę╩┐ņ¶Ī▒Ż¼į┌įōņ¶ķTķ║╔ŽĖ▀Ė▀ÆņŲĪŻš²ķTā╔┼įķ║┬ō(li©ón)╩ŪĪ░ÜŌž×║Ų╚╗┴„Ę╝░┘╩└Ż¼╣”│╔Ė’├³┘▐Č╣Ū¦Ū’Ī▒ĪŻņ¶ā╚(n©©i)įO(sh©©)²ÉÖ╗Ż¼Ö╗ā╚(n©©i)æęÆņ└Ņ▒■▌x┴ę╩┐▀zŽ±Ż¼ā╔é╚(c©©)ī”(du©¼)┬ō(li©ón)╩ŪĪ░╔ĒÜ{├¹┴¶“Ń┬ĢŪ¦╣┼Ż¼╣”│╔ųŠ╦ņ║¼ą”Š┼įŁĪ▒Ż¼ÖMŅ~Ģ°(sh©▒)Ī░╠ņŽ┬×ķ╣½Ī▒╦─éĆ(g©©)┤¾ūųĪŻ1989─ĻĘŌķ_(k©Īi)┐h╚╦├±š■Ė«ō▄īŻ┐Ņ░┤įŁ├▓ą▐▌▌ę╗ą┬Ż¼Č©×ķÉ█(©żi)ć°(gu©«)ų„┴xĮ╠ė²╗∙ĄžĪŻ2005─Ļ7į┬Ż¼šžæc╩ą║═ĘŌķ_(k©Īi)┐h³hš■▓┐ķT│õĘų▒Żūo(h©┤)║═└¹ė├Üv╩Ę╬─╗»┘Yį┤Ż¼ī”(du©¼)└Ņ▒■▌x┴ę╩┐ņ¶║═ų▄▀ģŁh(hu©ón)Š│▓╔╚Ī▒Żūo(h©┤)║═ą▐Å═(f©┤)┤ļ╩®Ż¼ō▄┐ŅĖ─įņ╣ż│╠Ż¼░³└©└Ņ▒■▌x┴ę╩┐ņ¶Īó└Ņ▒■▌x╣╩ŠėĪó└Ņ▒■▌x╝o(j©¼)─Ņ^ą▐Å═(f©┤)ĪóĪ░╦╔░ž╔ĮŪfĪ▒Ą╚Š░ė^Ą─├└╗»Ż¼┼c░┘─Ļ└ŽĮųĪó╣┼╠®ą┬ś“Īó╔·æB(t©żi)┤Õę╗ŲŻ¼ą╬│╔ŲĮŹÅĖ’├³└Žģ^(q©▒)╔·æB(t©żi)Īó╬─╗»Īóą▌ķe┬├ė╬ķL(zh©Żng)└╚ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

66Īó╣┼┼Ņ┤Õņ¶╠├╚║╣┼├±Šė

ĪĪĪĪ╣┼┼Ņ┤Õņ¶╠├╚║╣┼├±Šėū∙┬õį┌Ą┬æc┐hė└žSµé(zh©©n)╣┼┼Ņ┤ÕĪŻ2001─ĻĄ┬æc┐h╚╦├±š■Ė«╣½▓╝×ķ╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻįō┤Õ╩╝Į©ė┌├„│»╝╬ŠĖ─ĻķgŻ¼│╔┤Õė┌ŪÕ│»ųąŪ░Ų┌ĪŻ┤Õā╚(n©©i)¼F(xi©żn)┤µ15ū∙Š∙ī┘ĻÉąšĄ─╣½ņ¶║═ę╗ū∙╚²īėśŪ╩Į┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)╠½ŲĮśŪŻ©┼┌śŪŻ®ĪŻ╣½ņ¶ĘųäeėąŃC═¹ĻÉ╣½ņ¶Īó│ą╠ņĢ°(sh©▒)╩ęĪó┬NŪfĻÉ╣½ņ¶Īó▓«Ė”ĻÉ╣½ņ¶ĪóīÄ▐¼Ģ°(sh©▒)╩ęĪó╬╗╦žĢ°(sh©▒)╩ęĪóąŃų”ĻÉ╣½ņ¶ĪóČ╦ÄrĻÉ╣½ņ¶Īóę╦Õ┌Ģ°(sh©▒)╩ęĪóų┘Ė”ĻÉ╣½ņ¶ĪóČ╦Õ┌ĻÉ╣½ņ¶ĪóĮķĘ“ĻÉ╣½ņ¶Īó║Ō═¹ĻÉ╣½ņ¶ĪóĻÉ╩Žū┌ņ¶Īó╚ÕÕaĻÉ╣½ņ¶ĪŻĖ„ņ¶Į©ų■ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Īó’L(f©źng)Ė±Š∙ėą═¼«ÉĪŻėąŪ░ųą║¾╚²▀M(j©¼n)╗“Ū░║¾Č■▀M(j©¼n)Ż¼Š∙×ķ╚²ķ_(k©Īi)ķgŻ¼Ė„ņ¶Ą±┴║«ŗŚØŻ¼Į©ų■ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)ć└(y©ón)ųö(j©½n)Ż¼ÜŌä▌(sh©¼)▓╗Ę▓ĪŻ┤Õā╚(n©©i)ėąŪÕ┤·Īó├±ć°(gu©«)╣┼├±Šė╝s300ū∙Ż¼╚½▓┐Į©ė┌Ū░║¾┬õ▓Ņ╝s10├ūĄ─ŲĮŠÅŲ┬Ąž╔ŽŻ¼×ķ┤u─ŠĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼«ö(d©Īng)?sh©┤)ž╚╦ĘQĪ░ĶZČ·╬▌Ī▒Ż¼┐vŽ’▌^ų▒Ż¼┤¾ąĪŽ’Ą└ė├╩»Ņ^õüŲ÷ĪŻŠ▀ėąÄX─Ž├±ŠėĮ©ų■╠ž╔½ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

67Īó═ś╬„└Ņ╩Ž┤¾ū┌ņ¶

ĪĪĪĪ═ś╬„└Ņ╩Ž┤¾ū┌ņ¶ ╬╗ė┌Ė▀ę¬╩ą═śŹÅµé(zh©©n)═śę╗┤ÕĪŻ╩╝Į©ė┌ŪÕ┤·ųąŲ┌Ż¼ŪÕ─®öU(ku©░)Į©Ż¼Üv┤·ėąŠSą▐Ż¼2004─Ļ┤¾ą▐ĪŻū°¢|Ž“╬„ĪŻ┐é├µķ¤12.8├ūŻ¼▀M(j©¼n)╔Ņ36.2├ūĪŻ×ķ╚²ķ_(k©Īi)ķg╚²▀M(j©¼n)╔Ņ║Žį║╩ĮĮ©ų■Ż¼ė▓╔ĮĒöŻ¼š²Īóą▒╝╣Š∙×ķ▓®╣┼╝╣Ż¼ē”ķ╣Š∙└Lėą▒┌«ŗĪŻ╗©ŹÅÄr╩»─_ĪŻā╔▀M(j©¼n)ų«ķgŠ∙ėąā╔└╚║═╠ņŠ«ĪŻŅ^▀M(j©¼n)├µķ¤╚²ķg▀M(j©¼n)╔ŅČ■ķgĪŻĘŌķ▄░ÕĄ±ÄX─Ž╝č╣¹ĪŻŪ░└╚╬r╣Ł┴║╔Žų├¬{ūėĒö╚ńęŌįŲ╝yŻ¼ļp▓Į┴║╔ŽįO(sh©©)ČĘ╣░Ż¼Ū░└╚┴║╝▄Š∙Ą±ėąæ“Ū·╚╦╬’ĪŻČ■▀M(j©¼n)├µķ¤╚²ķg▀M(j©¼n)╔Ņ╚²ķgŻ¼╝╣’ŚęÓ═¼Ņ^▀M(j©¼n)ĪŻ┴║╝▄×ķ┤®Ņ^╩ĮŻ¼Ū░└╚×ķŠĒ┼’ĒöĪŻŪ░└╚░Õ╩Į┴║╝▄╝░╚Ė╠µŠ∙Ą±┐╠ėąŠ½├└╝y’ŚĪŻ║¾▀M(j©¼n)├µķ¤╚²ķg▀M(j©¼n)╔Ņ╚²ķgŻ¼┤®ČĘ╩Į┴║╝▄Ż¼╝╣’ŚęÓ═¼Ū░ĪŻ═ś╬„└Ņ╩Ž┤¾ū┌ņ¶─ŠĄ±čb’Ś╣ż╦ćŠ½š┐Ż¼╚╦╬’Ą±┐╠Š½╝Ü(x©¼)Ż¼ŲßĮĖ³’@Į©ų■čb’Ś╚A¹ÉŻ¼Š▀ėąę╗Č©Ą─Üv╩ĘĪó┐ŲīW(xu©”)║═╦ćąg(sh©┤)ār(ji©ż)ųĄĪŻ2011─Ļ╣½▓╝×ķĖ▀ę¬╩ą╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

68ĪóČ╔Ņ^į¬┐²╦■

ĪĪĪĪį¬┐²╦■į┌Č╦ų▌ģ^(q©▒)¢|Ą╠Č■┬ĘŻ¼─Ž┼R╬„ĮŁĪŻ╩╝Į©ė┌├„╠ņåó╚²─ĻŻ©1623Ż®Ż¼ŽÓé„┴”Č╔Ņ^┤Õ┴║═”Ę╝Īó┴║═”Ė▀ąųĄ▄═¼┐ŲųąīW(xu©”)Īó╩╦═ŠĢ│═©ų«Ģr(sh©¬)╗žÓl(xi©Īng)╦∙┬╔Ż¼╣╩├¹Ī░į¬┐²╦■Ī▒ĪŻįō╦■Ė▀27├ūŻ¼ŲĮ├µ░╦ĮŪą╬Ż¼═Ōė^Ų▀īėŻ¼ā╚(n©©i)×ķ╩«īėŻ¼ī┘śŪķw╩Į┤®▒┌└@ŲĮū∙┤u╩»╦■ĪŻ╦■╗∙ė├╩»Ż¼╦■╔ĒŲ÷┤uŻ¼Ė„īėė┌─Ž▒▒ā╔├µ▒┘╣░ķTŻ¼╦■äxĄ─Ė▓┼Ķ┼c║∙╠Jät╩ŪĶFĶTĪŻįō╦■Ą─įņą═Ż¼ūįŽ┬Č°╔ŽŻ¼├┐īėĖ▀Č╚░┤▒╚└²▀f£pŻ¼╦■ķ▄╝░Ū¦ū∙ųīė╩š┐sŻ¼╦■▒┌═Ō├µŻ¼Ė„īė░╦éĆ(g©©)├µ╚įėąŪ░╚╦ą▐╦■┴¶Ž┬Ą─╦─éĆ(g©©)Ī░▓ÕŚUČ┤č█Ī▒ĪŻį¬┐²╦■ļm╚╗░½ąĪŻ¼Ą½┴ߣćŪÕąŃŻ¼╦³▓╗Ą½ėą├„┤·Ą─Į©ų■╠ž╔½Ż¼Č°Ūęėą╠Ų╦╬Ą─Į©ų■’L(f©źng)Ė±Ż¼║▄ėąčąŠ┐?j©®)r(ji©ż)ųĄĪŻ┤╦═ŌŻ¼╦³┼c▒▒░ČĄ─│ńņ¹╦■Ż¼─Ž░Čų«╬─├„╦■║═┘uĘÕ╦■Ė¶ĮŁī”(du©¼)ų┼Ż¼śŗ(g©░u)│╔Ī░╦─╦■Ūµ╠ņĪ▒Ą─║▒ėąŠ░ė^Ż¼īŹ(sh©¬)ī┘ļyĄ├ĪŻ1984─Ļ╣½▓╝×ķšžæc╩ą╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĄžųĘŻ║ÅV¢|╩Īšžæc╩ąČ╦ų▌ģ^(q©▒)Č■╦■┬ĘŅÉą═Ż║╣┼╦■╣┼█Eė╬═µĢr(sh©¬)ķgŻ║Į©ūh30ĘųńŖķ_(k©Īi)Ę┼Ģr(sh©¬)ķgŻ║Ģ║▓╗ķ_(k©Īi)Ę┼ķTŲ▒ą┼ŽóŻ║¤o(w©▓)ąĶķTŲ▒ĪŻāH═Ōė^ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

69Īó²łę╗┤ÕžÉŪ▀zųĘ

ĪĪĪĪ²łę╗┤ÕžÉŪ▀zųĘį┌Č”║■ģ^(q©▒)²łę╗┤ÕŻ¼ļxČ”║■╔ĮŠ░ģ^(q©▒)2.5╣½└’Ż¼ė┌1984─Ļ▒╗░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼▀zųĘ─Ļ┤·ŠÓĮ±╝s5000─Ļū¾ėęŻ¼ėąą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·─╣įß27╠ÄŻ¼│÷═┴Ą─Ų„╬’ėą╩»ĶTĪó╠šŲ„║═╣ŪŲ„ĪŻ╠šŲ„įņą╬║å(ji©Żn)å╬Ż¼ėąŖA╔│║═─Ó┘|(zh©¼)Č■ĘNŻ¼ėąą®─Ó┘|(zh©¼)╠šŲ¼Ž╚╩®░ū╔½╠šę┬Ż¼į┘Įo╔Žā”(ch©│)╝t╔½╣┤▀B╝yłD░ĖŻ¼▓ó┼õėąĮė┐ū║═Ū·ŠĆ┐╠äØ╝yŻ╗╣ŪŲ„ųąĄ─╣ŪĄč╩ŪÅV¢|╩Īą┬╩»Ų„Ģr(sh©¬)┤·▀zųĘųąĄ─╩ū┤╬░l(f©Ī)¼F(xi©żn)ĪŻ─╣įßČ╝╩ŪžQč©═┴┐ė─╣Ż¼įß╩Įęįé╚(c©©)╔ĒŪ³ų½įß×ķų„Ż¼▀Ćėąļp╩ųĘ┤└”Ė®╔ĒŪ³ų½įß║═ČūŠßį߯╗┤¾▓┐Ęų×ķå╬╚╦į߯¼ę▓ėąļp╚╦╗“╚²╚╦║ŽįßĪŻįō▀zųĘ×ķ蹊┐ÅV¢|Ąžģ^(q©▒)įŁ╩╝╔ńĢ■(hu©¼)Üv╩Ę╠ß╣®┴╦ųžę¬Ą─īŹ(sh©¬)╬’┘Y┴ŽŻ¼1989─Ļ▒╗┴ą×ķÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĄžųĘŻ║šžæc╩ąČ”║■ģ^(q©▒)²łę╗┤Õ¢|▒▒├µŅÉą═Ż║╣┼█Eė╬═µĢr(sh©¬)ķgŻ║Į©ūh1-2ąĪĢr(sh©¬)ķ_(k©Īi)Ę┼Ģr(sh©¬)ķgŻ║╚½╠ņķ_(k©Īi)Ę┼ķTŲ▒ą┼ŽóŻ║├Ō┘M(f©©i)ķ_(k©Īi)Ę┼ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

70ĪóĖ▀Ąžł@─╣

ĪĪĪĪĖ▀Ąžł@─╣╬╗ė┌╦─Ģ■(hu©¼)╩ą²ł×│µé(zh©©n)ĮŁ├„┤ÕąĪ═┴ŹÅĄ─▒▒Č╦ĪŻ1974─Ļę“«ö(d©Īng)?sh©┤)ž▐r(n©«ng)├±ķ_(k©Īi)═┌Ė¹Ąž┼┼╦«£ŽĢr(sh©¬)░l(f©Ī)¼F(xi©żn)Ż¼ÅV¢|╩Ī▓®╬’^┐╝╣┼ĻĀ(du©¼)░l(f©Ī)Š“Ż¼ŪÕ└Ē─╣įß2ū∙Ż¼Š∙×ķ═┴┐ė─ŠśĪ─╣Ż¼─ŠśĪęčĖ»ąÓĪŻę╗╠¢(h©żo)─╣│÷═┴ėąŪÓŃ~Č”Īó░ļŪ“ą╬Ų„ĪóĶbĪóĖ½ĪóŽ┤ĪóŁh(hu©ón)ĪóŽ„ĄČĪó╚╦╩ūų∙ą╬Ų„Ą╚14╝■Ż¼ė▓╠šČ”Īó▐╦ēžĪó▒KĪó└ÅĪóė█║═▓╩╠š╣▐Īó═ļĪó║ąĄ╚14╝■Ż¼ĄZ╩»2╝■ĪŻČ■╠¢(h©żo)─╣│÷═┴ėąŪÓŃ~Č”ĪóČ╠䔥╚4╝■Ż¼▓╩╠š═ļ║═╠š«YĪóĻ│Īó║ąĪó═ļĄ╚5╝■ĪŻ─Ļ┤·Š∙×ķæ(zh©żn)ć°(gu©«)įńųąŲ┌ĪŻā╔─╣│÷═┴Ų„╬’ļm▓╗ČÓŻ¼Ą½░l(f©Ī)¼F(xi©żn)┴╦▓╩╠šŻ¼ŪÓŃ~Ų„ČÓ┴╦░ļŪ“ą╬Ų„ĪóŁh(hu©ón)ĪóĶbĪóŽ┤Ą╚Ų„ĘNŻ¼╠šŲ„ę▓▌^×ķžSĖ╗ĪŻė╚Ųõ╩Ū╚╦╩ūų∙ą╬Ų„Ż¼═©Ė▀40└Õ├ūŻ¼’BĒö┤¾Ż¼ŅMąĪŻ¼ā╔č█┐¶╔ŅŽ▌Ż¼ų∙¾wųą┐šŻ¼▒╚°B(ni©Żo)Ą░╔Į─╣│÷═┴Ą─Ė▀│÷ę╗▒ČŻ¼¾wĘe┤¾╚²▒ČŻ¼×ķų┴Į±│÷═┴═¼ŅÉŲ„ųąūŅ┤¾ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

71Īó¬{ŹÅ┼┌┼_(t©ói)

ĪĪĪĪ¬{ŹÅ┼┌┼_(t©ói)į┌Č╦ų▌ģ^(q©▒)▒▒Į╝Ų▀ąŪÄr¢|▒▒Ą─¬{ŹÅŻ¼Į©ė┌1920─ĻŻ¼╩Ūšž┴_Ļ¢(y©óng)µé(zh©©n)╩ž╩╣┴ų╗óį┌šžæc╦∙ų■Ą─Ų▀ū∙┼┌┼_(t©ói)ų«ę╗ĪŻ┼┌┼_(t©ói)ė╔╚²éĆ(g©©)▓┐ĘųĮM│╔Ż║ŹÅĒöĮ©ųĖō]▓┐Ż¼ŹÅ╔Ž┴Ēėąā╔éĆ(g©©)Ę└ė∙╣ż╩┬ĪŻųĖō]▓┐į┌ŹÅĄ─ųŲĖ▀³c(di©Żn)Ż¼×ķłAą╬░Ą▒żŻ¼ų▒ÅĮ2.35├ūŻ¼Ė▀l.9├ūŻ¼▒żĒöŪą╬Ż¼▒żā╚(n©©i)ėąśīč█Īó▒┌²ÉŻ¼─Ž├µ═©Ą└┐┌Įė┐ėĄ└Ż¼┐ėĄ└ŲĮ├µ×ķŪ·│▀ą╬Ż¼╚½ķL(zh©Żng)24.6├ūŻ¼īÆ1.5├ūĪŻŹÅ╬„▒▒ėąĘ└ė∙╣ż╩┬Ż¼╣▓ėą░Ą▒żā╔ū∙Ż¼Ė„ėą┐ėĄ└▀BĮėŻ╗ŹÅ¢|▒▒Ą─Ę└ė∙╣ż╩┬ätęį═▌Ąžč┌¾w×ķųąą─Ż¼│╩ČĪūųą╬Ż╗╚²éĆ(g©©)░Ą▒żĘųäeį┌┐ėĄ└Ą──®Č╦Ż¼░Ą▒żĄ─ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)┼c«ö(d©Īng)?sh©┤)žŲõ╦¹┼┌┼_(t©ói)┤¾ų┬ŽÓ═¼ĪŻ

ÅV¢|šžæc╩ąĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

72Īóūo(h©┤)²łūµÅR

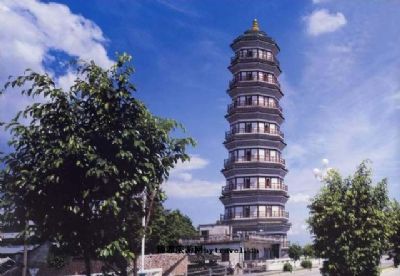

ĪĪĪĪĮķ ĮB ūo(h©┤)²łūµÅRį┌Č╦ų▌ģ^(q©▒)³SŹÅµé(zh©©n)Ū░┤ÕŻ¼╩╝Į©ė┌ŪÕ│§Ż¼═¼ų╬╩«─ĻŻ©1871Ż®ųžą▐ĪŻ╦─ų▄╣┼śõ(sh©┤)æč▒¦Ż¼Łh(hu©ón)Š│ŪÕė─Ż¼ėąąĪŽ¬õ²õ²┴„▀^(gu©░)Ż¼ÅRŪ░▀h(yu©Żn)╠„Ż¼╠’ł@ąŃ╔½ę╗ė[¤o(w©▓)▀zĪŻÅR×ķ╚²▀M(j©¼n)į║┬õ╦─║Žį║╩Į▓╝ŠųŻ¼├µĘe136ŲĮĘĮ├ūŻ¼┤¾ķT╔ŽĘĮĶéŪČ┐¼Ģ°(sh©▒)Ī░ūo(h©┤)²łūµÅRĪ▒╩»žęŻ¼Ū░║¾ĄŅ×ķė▓╔ĮĒöŻ¼├µīÆ▀M(j©¼n)╔ŅŠ∙╚²ķgŻ¼Į©ų■╬’Ū░įO(sh©©)Ī░Ą═Ņ^Ā┐Ī▒Ż¼╠¦┴║┼c┤®╩«╗ņ║Ž╩Į┴║╝▄ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ż¼ā╔ĄŅų«ķgęįŲĮ├µĘĮą╬Ą─ŠĒ┼’ĒöÅR═żŽÓ▀BŻ¼═żā╔é╚(c©©)┐šĄž▀ģŠēŻ¼▀Ćė├░½ē”▀Bž×Ū░ĄŅ┼c║¾ĄŅŻ¼╩╣ų«£å╚╗ę╗¾wĪŻįōÅR╩Ūšžæc╩ąČ╦ų▌ģ^(q©▒)─┐Ū░▒Ż┤µūŅ═Ļš¹Ą─ÅRėŅĪŻ1984─Ļ╣½▓╝×ķšžæc╩ą╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ

ÅV¢|šžæc╩ąĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

73ĪóČ╦ų▌░³╣½Š«

ĪĪĪĪ╦╬┤·├¹│╝░³š³Ż¼į┌šžæc╚╬Č╦ų▌ų¬┐ż╩┬3─ĻŻ¼×ķ╣┘ŪÕ┴«Ż¼┤¾▐kīŹ(sh©¬)╩┬Ż¼įņĖŻČ╦ų▌ĪŻ«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)Šė├±ę“ķL(zh©Żng)─Ļ’ŗė├▓╗ØŹā¶Ą─╦«Ż¼╬┴ę▀Īó╝▓▓ĪĢr(sh©¬)ėą░l(f©Ī)╔·ĪŻ░³š³░l(f©Ī)äė(d©░ng)╚║▒Ŗį┌│Ūģ^(q©▒)ķ_(k©Īi)═┌╦«Š«7┐┌ĪŻŠė├±Ėą╝ż░³╣½Ż¼īó▀@7┐┌╦«Š«ĘQ×ķ░³╣½Š«ĪŻšžæcĄ─╦«Š«ĄĮ┴╦ŪÕ─®├±│§ęčöĄ(sh©┤)▓╗ä┘öĄ(sh©┤)Ż¼╗∙▒Š╔Ž╦∙ėąĮųŽ’Č╝ėą’ŗė├╦«Š«ĪŻė╔ė┌░³╣½Š«─Ļ┤·Š├▀h(yu©Żn)Ż¼7┐┌Š«į┌║╬╠ÄŻ¼ģs§r×ķ╚╦ų¬ĪŻō■(j©┤)į¬─®├„│§┐ż╚╦ČŁį┤ĪČ┴xŠ«ėøĪĘįŲŻ║Ī░ŽÓé„┐ż│Ū░³╣½╦∙ĶÅų«Š«ėąŲ▀Ż║ę╗į┌Ė«ų╬ā╚(n©©i)ĪŻį┌Ė«ų╬╬„į└ÅR┼įätĄ┌Č■Š«ę▓ĪŻį┌┐hīW(xu©”)Ū░Įų─ŽŻ¼╦ūĘQ┴xŠ«Ż¼ätĄ┌╚²Š«ę▓ĪŻŲõ╦─╩ŪĘų╦ŠŽ’┐┌ĪŻŲõ╬Õį┌ÅVØ·(j©¼)é}(c©Īng)ėęĪŻŲõ┴∙į┌▒▒ķTų«ū¾ĪŻŲõŲ▀į┌ų„Äø╠├Ū░ĪŻĪ▒├„─®ŪÕ│§ų°├¹īW(xu©”)š▀Ū³┤¾Š∙ĪČÅV¢|ą┬šZ(y©│)ĪĘįŲŻ║Ī░░³ąó├C×ķČ╦ų▌╩žŻ¼ćL┤®Ų▀Š«ĪŻ│Ūęįā╚(n©©i)╬ÕŻ¼│Ūęį═ŌČ■Ż¼ęįŽ¾Ų▀ąŪĪŻŲõį┌╬„ķT═Ōš▀Ż¼į╗²łĒöŹÅŠ«Ż¼Šė├±Łh(hu©ón)▒¦Ż¼ŪÕį┤╗¼Ė╩Ż¼×ķŲ▀Š«ų«ūŅĪŻĪ▒¼F(xi©żn)▒Ż┤µų┴Į±Ż¼ė░ĒæūŅ┤¾Ą─╦«Š«ėą╚²ĪŻŲõę╗Ż║Ė«ų╬ā╚(n©©i)Ż¼╝┤Į±¹ÉūSśŪ▒│║¾Ą┌ę╗├±ßt(y©®)į║ā╚(n©©i)Ż©¹ÉūSśŪį¬─®├„│§Š∙×ķšžæcĖ«č├╦∙į┌ĄžŻ®ĪŻįōŠ«ŽÓé„×ķ░³╣½µič²Š«Ż¼ėąĪ░░³ūĮĻæĘ┼±R│╔ĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]

74ĪóīÜ┴ų╣┼╦┬

ĪĪĪĪīÜ┴ų╣┼╦┬╬╗ė┌šžæc╦─Ģ■(hu©¼)╩ąžæ╔ĮĮųĄ└Ė╠Öņ╔Žš»┤ÕĪŻīÜä┘╣┼╦┬╩╝Į©ė┌▒▒╦╬╬§īÄ╦──ĻŻ©1071Ż®Ż¼Üv┤·ųžą▐Ż¼¼F(xi©żn)╦┬ųžą▐ė┌ŪÕŽ╠žS╩«ę╗─ĻŻ©1861Ż®Ż¼ŠÓĮ±ęčėą923─ĻĄ─Üv╩ĘŻ¼╩Ū╦─Ģ■(hu©¼)╩ąąę┤µĄ─ā╔┤¾ų°├¹╣┼Į©ų■ų«ę╗ĪŻų„Į©ų■×ķė▓╔ĮĒöŻ¼│÷ķ▄ŲĮŠÅŻ¼ą╬ųŲ╣┼śŃŻ¼į┌Č■Īó╚²▀M(j©¼n)ų«į║┬õųąįO(sh©©)ėąĘ┬╦╬╠ž³c(di©Żn)Ą─Ī░│ą┬ČĪ▒Į©ų■ūŅ×ķ«É╠žĪŻ╦┬ā╚(n©©i)ē”╔ŽĮ±╚į┤µėąŪÕ┤·Ū¼┬ĪĪóĄ└╣Ōųžą▐▒«ėø║═Ž╠žSųžą▐Ą─╩»┐╠ķTžęŻ¼ęį╝░▒ŖČÓĄ─┴║ų∙╩»┐╠╣┼ķ║┬ō(li©ón)Ą╚Ż╗╦³éā▓╗āHėø▌d┴╦╚Ņ╣½ĘĄ─Üv╩Ę╝░é„šf(shu©Ł)Ż¼ę▓┴¶Ž┬┴╦╣┼╚╦Š½▓╩Ą─Ģ°(sh©▒)Ę©╦ćąg(sh©┤)║═╬─īW(xu©”)ū„ŲĘŻ¼ųĄĄ├Į±╚╦║═║¾╚╦╚źīW(xu©”)┴Ģ(x©¬)║═蹊┐╠ĮėæĪŻīÜ┴ų╣┼╦┬×ķ╦─Ģ■(hu©¼)╩ąā╚(n©©i)¼F(xi©żn)┤µĄ─ā╔┤¾╦┬ėŅ╣┼Į©ų■ų«ę╗Ż¼į┌«ö(d©Īng)?sh©┤)ž╚║▒ŖĄ─ą──┐ųąėąųžę¬Ą─Ąž╬╗║═ė░ĒæĪŻĪŁĪ?a href=/landscape/88/baolingusi.html class=blue >[įö╝Ü(x©¼)]

75ĪóĘŌķ_(k©Īi)┤¾┴║īm

ĪĪĪĪ├„ĘŌķ_(k©Īi)┤¾┴║īm╬╗ė┌ĘŌķ_(k©Īi)┐hØOØ│µé(zh©©n)Ę÷īW(xu©”)┤ÕĪŻ╩╝Į©─Ļ┤·▓╗įöŻ¼├„│╔╗»╩«╚²─ĻŻ©1477─ĻŻ®ųžĮ©ĪŻ┤¾┴║īm×ķ┤u─ŠĮ©ų■Ż¼å╬ķ▄ą¬╔ĮĒöŻ¼╬▌├µŲĮŠÅŻ¼╬▌ķ▄ėą╔²ŲŻ¼├µīÆĪó▀M(j©¼n)╔ŅĖ„╬ÕķgŻ¼═©├µīÆ15.48├ūĪó═©▀M(j©¼n)╔Ņ14.8├ūĪŻ┤®ČĘ┼c╠¦┴║╗ņ║Ž╩Į─Šśŗ(g©░u)╝▄Ż¼▓╔ė├į┬┴║Īó▓µ╩ųĄ╚įńŲ┌ū÷Ę©ĪŻ╬Õ╝▄┴║×ķ╠¦┴║╩ĮŻ¼Ų▀╝▄┴║╝░┤¬¢¾×ķ┤®ČĘ╩ĮĪŻķ▄ų∙│÷ę╗ČĪŅ^│ą╠¶ķ▄Ö_Ż¼Ė„┴║╣Ø(ji©”)³c(di©Żn)ų├╚ńęŌČĘ¢Ē│ą═ąŻ¼ŲĮ┴║╔ŽįO(sh©©)▓µ╩ųŻ¼Ž┬ĮÖ_Ą╚śŗ(g©░u)╝■įO(sh©©)ėą═ą─_Ż¼─Š┴║Š∙┐│Üó×ķį┬┴║ą╬ųŲŻ¼─Šų∙ā╔Č╦┬įėą╩šÜóĪŻų∙ĄA(ch©│)×ķĖ▓╔Å╩ĮśėĪŻš²Ö_Ž┬Ą─¢┤Ö_Ķ╩╔ŽėąĪ░┤¾├„│╔╗»╩«╚²─Ļ(1477─Ļ)Üq┤╬ČĪėŽ╝ŠČ¼╩«Č■į┬╩«Č■╚šęę├«╝¬╚šĪ▒ūųśėĪŻ1979─ĻĘŌķ_(k©Īi)┐hĖ’├³╬»åTĢ■(hu©¼)╣½▓╝×ķ╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻ2002─Ļ7į┬17╚šŻ¼┤¾┴║īm┤¾ĄŅ▒╗┴ą╚ļĄ┌╦─┼·ÅV¢|╩Ī╬─╬’▒Żūo(h©┤)å╬╬╗ĪŻĪŁĪŁ[įö╝Ü(x©¼)]